Durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de réformer le Revenu de Solidarité Active (RSA) en automatisant son versement, à condition de suivre une formation 15 à 20 heures par semaine. Désormais réélu, cette mesure devrait entrer en vigueur. Mais les conditions de sa mise en place sont-elles réunies ? Enquête sur les dessous d’une réforme.

Jeudi 17 mars 2022, lors d’une conférence de presse à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), Emmanuel Macron dévoile les grandes lignes de son programme. Le président candidat souhaite réformer le RSA, avec une astreinte de 15 à 20 heures par semaine d’une activité facilitant l’insertion professionnelle. Le projet prévoit un versement à la source et une distribution automatisée des aides.

Selon une étude de mai 2021 du ministère des Solidarités et de la Santé, les bénéficiaires du RSA seraient aujourd’hui 1,94 millions en France. De 2017 à 2021, leur nombre est passé de 129 292 à 135 275 en moyenne sur l’ensemble des régions métropolitaines, d’après la Drees.

Ces chiffres pourraient toutefois augmenter car beaucoup ne font pas valoir leurs droits. Selon Rémi Le Gall, chercheur à la Direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (Drees), un tiers des personnes éligibles au RSA n’en bénéficient pas. « Il est important de réduire le taux de non-recours, à hauteur de 34% en France. Il faut trouver une solution pour que ces personnes puissent recevoir la prestation qui leur est destinée ». Le spécialiste explique qu’avec l’automatisation des aides, la CAF et le département accéderont aux données et proposeront aux éligibles de recevoir directement l’allocation.

Des bénéficiaires déjà contraints

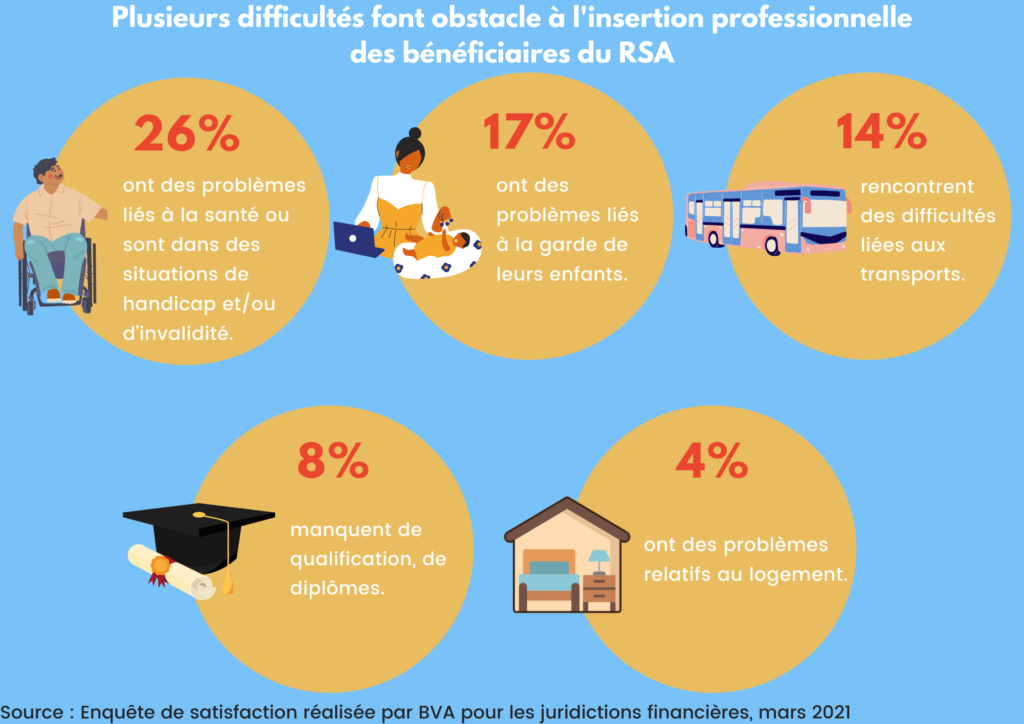

Si cette réforme a pour objectif un meilleur accès aux prestations sociales pour les plus précaires, elle tend à conditionner le versement de l’aide. Pour pouvoir bénéficier du RSA, il faudra suivre une formation à hauteur de 15 à 20 heures par semaine. Une aberration pour Rémi Le Gall. « Avec la proposition d’Emmanuel Macron, on part de l’a priori que toutes les personnes sont disponibles pour intégrer le marché du travail. Si c’est le cas pour une partie, d’autres font face à des difficultés d’ordre social, de santé, de logement, de garde des enfants… »

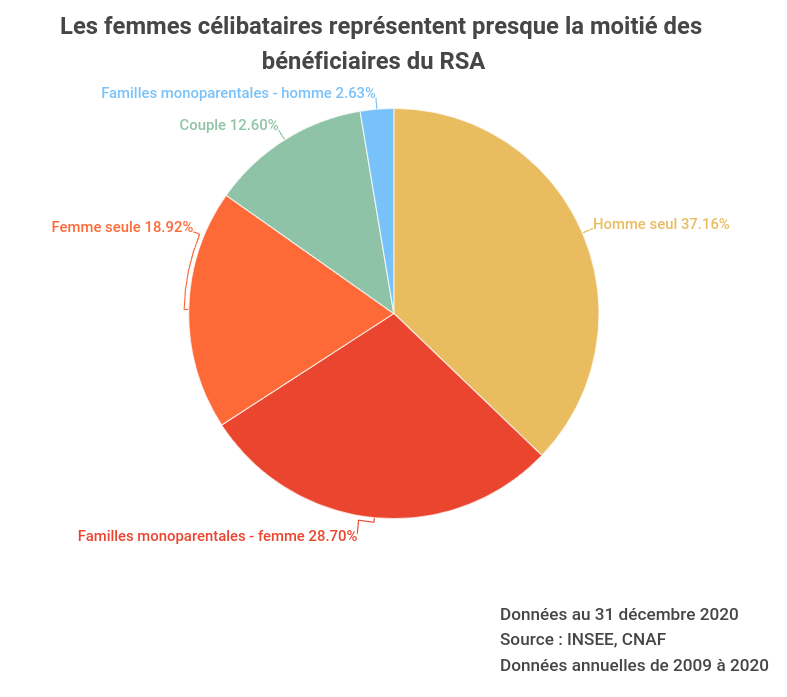

Pour beaucoup, le conditionnement de cette ressource à un travail régulier est inenvisageable pour des raisons liées à leur vie personnelle. Selon une étude réalisée en avril dernier par le site Mes-allocs.fr, sur les 42 000 personnes auditionnées, 71% se positionnent contre. Parmi elles, 23 % pointent les difficultés liées à la garde de leurs enfants. Des chiffres de l’INSEE datant de décembre 2020 dénombrent, quant à eux, 27,9% de femmes à la tête d’une famille monoparentale.

Émilie Leuger, bénéficiaire du RSA depuis février 2012, est célibataire et mère de deux enfants. La réforme telle qu’elle est présentée lui semble incompatible avec ses obligations familiales. « Si demain on m’impose ces 20 heures pour toucher le RSA, je fais quoi de mon fils ? » , s’inquiète-t-elle. « Quand on n’a pas d’activité, trouver un mode de garde est quasi impossible. Les assistantes maternelles ne prennent pas de petits contrats, les crèches sont surbookées… »

Valérie* aussi est mère célibataire de deux enfants. Elle bénéficie des minimas sociaux depuis qu’elle s’est séparée de son conjoint violent. Pendant plusieurs années, elle enchaîne les emplois précaires pour pouvoir s’occuper de sa famille. Les 35 heures exigées dans un emploi à temps plein ne pouvaient pas être compatibles avec son quotidien. Comme pour de nombreuses et nombreux bénéficiaires du RSA, ses difficultés économiques, sociales et physiologiques s’accumulent : récemment, elle a été reconnue handicapée à 80% par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette réforme est une source d’inquiétude pour elle. « Malgré mes efforts, je ne peux pas m’engager dans la durée. Quand je vais bien, je travaille en intérim, mais quand je suis en état de choc psychologique, j’ai une fâcheuse tendance à perdre les pédales. »

Pour les spécialistes du secteur comme Marina Lory, qui accompagne des personnes RSA inscrites au Plan Local d’Insertion d’Emploi (PLIE), ce projet de réforme paraît « utopique », loin des réalités du quotidien. « Une grande part d’individus au RSA ont des problèmes qui les différencient des autres depuis l’enfance et sont aujourd’hui incapables de répondre aux exigences du marché du travail » , soulève-t-elle.

Selon l’étude de Mes-Allocs.fr cité plus haut, 17 % des contestataires de la réforme évoquent également leur rémunération, inférieure au SMIC, qui serait trop faible par rapport à l’effort qu’ils fourniraient. Un enjeu que l’économiste Rémi Le Gall ne manque pas de souligner : « Les obliger à travailler pour une allocation qui équivaut à 550 euros, c’est un non-sens. Cela voudrait dire qu’on les fait travailler presque gratuitement. Alors que le salaire minimum en France équivaut au moins à 700 euros pour un mi-temps. »

Une réforme à organiser

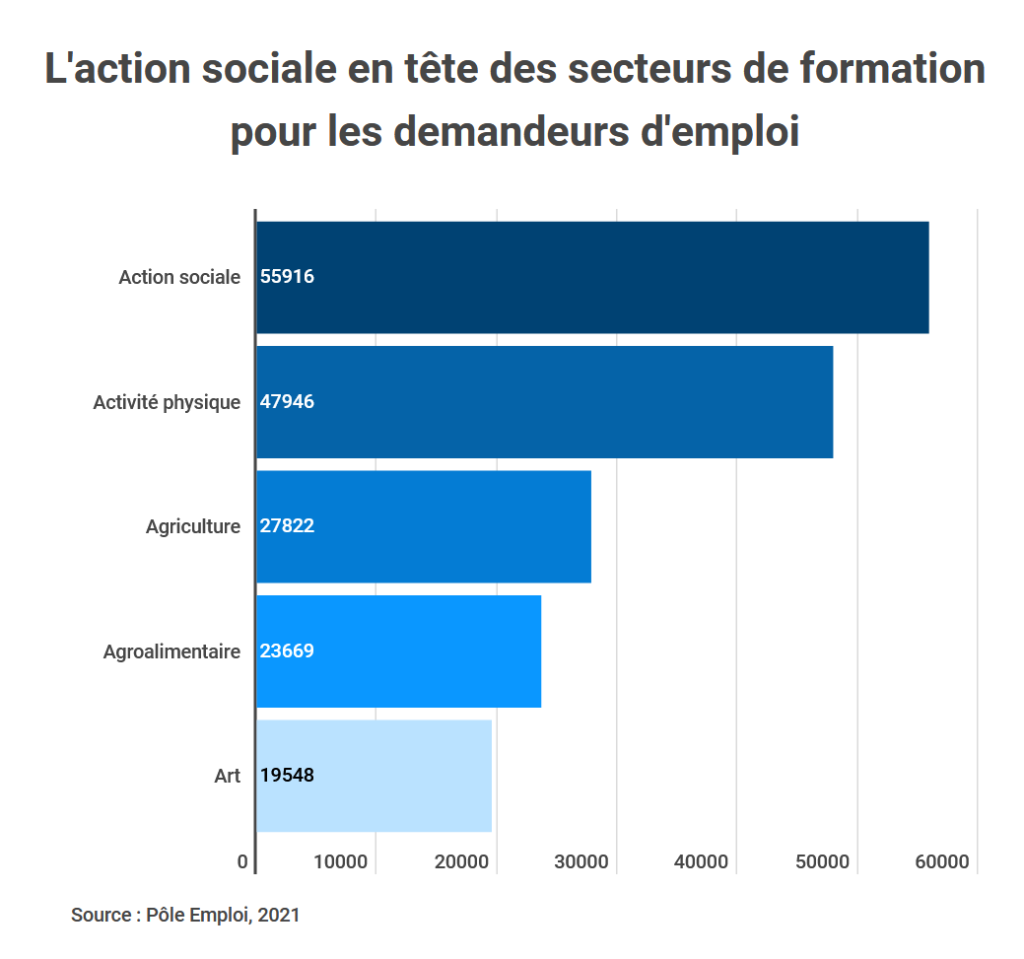

Si son application n’est plus qu’une question de temps, cette réforme ne pourrait fonctionner que si le marché de la formation est suffisamment flexible et dynamique pour accueillir ces nouveaux entrants. Car l’ouverture automatique de la prestation sociale aux 34% de non-recourant·es entraînerait logiquement une augmentation des besoins en formations. Le marché de l’emploi est-il prêt ?

Chez les demandeur·euses d’emploi, certains secteurs de formation sont nettement plus saturés que d’autres. C’est le cas de l’Action sociale et du Sport, qui réunissent à eux seuls plus de 100 000 formations. Avec la réforme, l’entrée de nouveaux bénéficiaires sur le marché engendrerait une augmentation des besoins en formations, possiblement dans ces secteurs.

Mais en l’absence de données sur le taux de non-recours par région, l’économiste Rémi Le Gall souligne la possibilité d’un embouteillage à la formation pour certains territoires, si rien n’est anticipé. Un problème qui pourrait être renforcé par un déficit de personnel dans les centres sociaux.

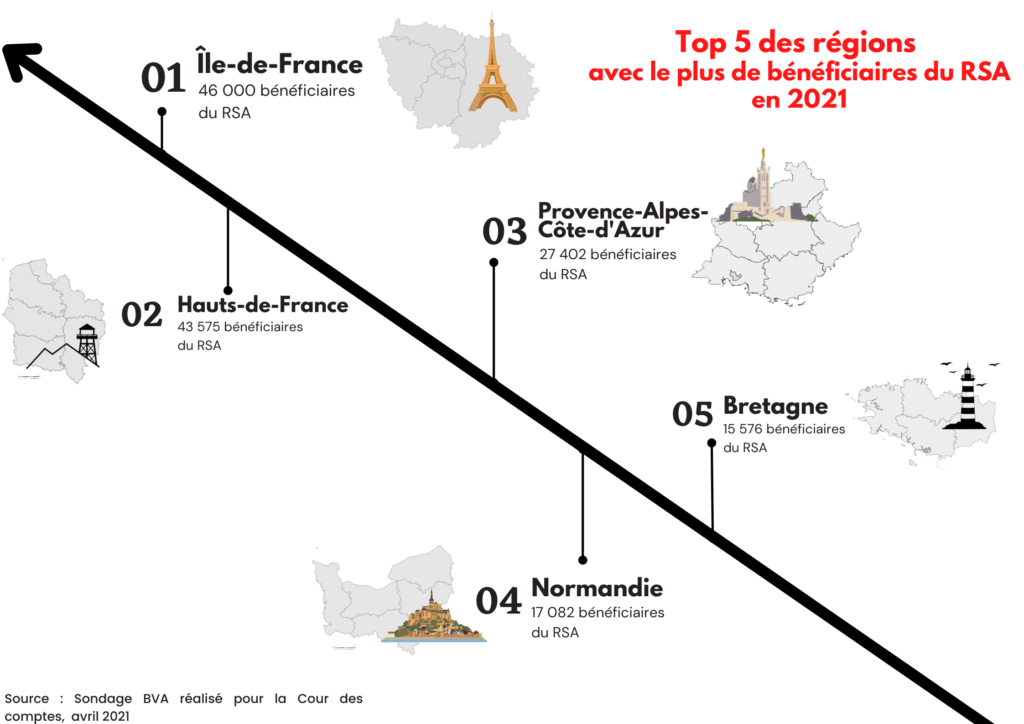

Si l’Île-de-France réunit à elle-seule 46 000 des bénéficiaires pour ses 6 millions et quelques habitant·es, d’autres régions sont également très sollicitées, notamment en zones rurales. Or, les contraintes de mobilité sont nombreuses dans ses territoires, et la part des bénéficiaires au sein de la population, plus importante : 43 575 personnes sont aux RSA sur 3 089 205 habitants en Hauts-de-France Un point souligné par Marina Lory qui insiste sur la question d’accessibilité géographique des entreprises et des formations. De son côté, l’économiste Rémi Le Gall nous confirme qu’une grande partie des personnes non-recourantes sont généralement en état d’isolement dans des endroits ruraux, où les services publics sont loin ou peu accessibles.

Tout est question de moyens pour Marina Lory, qui soutient le besoin d’une « réforme structurelle et la création de véritables structures économiques spécialisées pour accueillir ces personnes et les intégrer dans l’emploi. » Si le nombre de bénéficiaires augmente de 34 %, elle estime qu’une proportion similaire de moyens financiers et humains destinés à l’accompagnement social est nécessaire.

L’objectif de l’automatisation est aussi de décharger les centres sociaux qui assurent le suivi RSA des personnes en difficultés, souvent victimes de l’effet file d’attente et des dossiers qui s’accumulent. « L’un des intérêts de l’automatisation est que c’est la machine qui s’occupe de collecter les données pour les institutions. Le temps de travail social sera plus important », commente Rémi Le Gall. Et pour passer à un traitement numérique, le coût économique devrait être élevé : « En termes d’investissement financier, cette réforme demande des effectifs supplémentaires, une capacité informatique gourmande en énergie, en stockage. Il y a un énorme travail technique et humain derrière. »

Pour récolter les données, trois types de documents seront nécessaires : les revenus issus du travail collecté par les impôts, l’ensemble des prestations sociales et la situation familiale. Des informations qui seront réunies dans un fichier unique, dont la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) devra d’abord valider le traitement. Une opération qui ne pourrait être efficace sans des renseignements très détaillés, parfois d’ordre personnel, sur les individus. La mutualisation des données est donc d’abord amenée à soulever des enjeux d’ordre éthique.

Aude Cazorla, Maud Pajtak, Ysé Rieffel, Siham Nassef, Florian Gourdin, Raphaël Jacomini

*Le prénom a été changé.

Licence d’utilisation des infographies : CC-by-nc (Pas d’utilisation commerciale)